細川モモのおうちごはんラボ

vol.7『夫のお弁当』

細川モモ

予防医療コンサルタント社団法人Luvtelli 東京&NewYork代表理事/2011~2014 ミス・ユニバース・ジャパンビューティキャンプ講師/農林水産省「地域食文化活性マニュアル推進・検討会」委員/『タニタとつくる美人の習慣』(講談社)発売中

毎日のうれしい・おいしいを応援!食べることでもっと健康になりたい方必見! のお食事相談。今回は、痩せ型の夫のお弁当についてアドバイスしていきます。

働き盛りの男性のための、お弁当作りのヒント

■ 男性(30代後半)

■ 職業…会社員

■ 家族構成…妻と子ども(1歳)の三人暮らし

■ 会員歴8年

【食事記録】

共働きのためお弁当作りに手がかけられず、ごはんとたんぱく質のおかずプラス野菜のおかず1品というメニューが定番になっています。量が少ないのか、外食からお弁当に変えてから夫の体重が1~2kg落ちました。朝食と昼食に十分食べられないぶん、夕食ではしっかり食べるようにしていますが、このままで良いのか不安です。

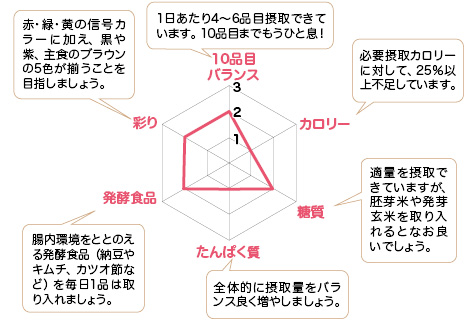

Advice 1 : ろばさんの夫のお食事傾向

ご心配されているとおり、食事量が総じてエネルギー不足ですね。また、朝食にたんぱく質が不足していますが、体内時計をONにするためには朝食にたんぱく質が必須です。さらにお弁当量も少なめです。この日のたんぱく質は、チキンカツとゆで卵ですが、朝食の不足分を加味するとやはり不足しています。朝食のたんぱく質を増やすとともに、お弁当にも片手の平1盛りは取り入れましょう。加えて、野菜のおかずをもう1品追加してみてください。

Advice 2 : まずはお弁当箱選びから始めましょう!

毎日のお弁当作りには、お悩みも多いかと思います。今回は、現状のお食事内容を見させていただき、バランスの良いお弁当を作るポイントをお伝えしたいと思います。

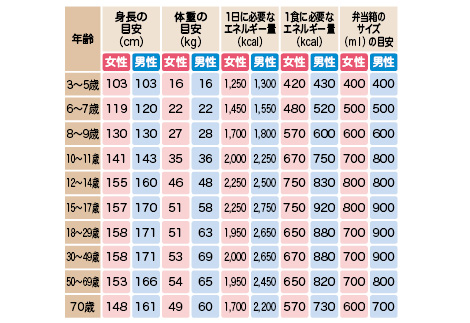

まず始めに、バランスの良いお弁当を作るためには、お弁当箱選びが重要です。ろばさんは、今お使いのお弁当箱をどのように選ばれたでしょうか。お弁当箱の底には容量が記載されているのですが、実は、この容量がそのお弁当箱で得られるカロリーの目安になっています。そのため、おつれあいの体格や活動量に合った容量(カロリー)のお弁当箱を選ぶことが必要です。表「自分に合った弁当箱のサイズは?」を参考にしていただくと、30代男性で900mlの容量が目安となります。ただし、これは平均的な身長・体重で身体活動レベルが普通の人の基準サイズですので、身長・体重が目安よりも高い人や活動量の多い人はプラス100ml、低い人や活動量の少ない人はマイナス100mlに調整してください。お弁当箱を変えるのが難しい場合は、お惣菜を詰めた小さな密閉容器を追加するのも◎。また、仕事の合間にヨーグルトなどで補食をするとカロリーが補えます。このように、適切な容量のお弁当箱を選ぶことは、1日に必要となるエネルギーを過不足なく摂取することにつながり、適正体重はもちろん、仕事のパフォーマンスも高めることが可能となります。お弁当箱は見ためだけで選ぶのではなく、適切な容量も加味して選んでみましょう。

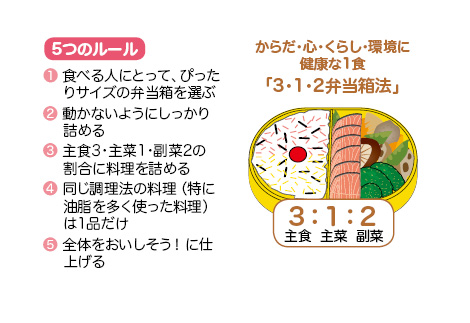

次に、詰め方についてです。お弁当を栄養バランス良くととのえるポイントは2つあります。1つめは「主食3:主菜1:副菜2」という割合にすること。市販のお弁当は、主菜と副菜の割合が逆転していたり、揚げ物が多く入っていたりする可能性があります。手作りする際は、ぜひこのような割合で詰めることをおすすめします。また、30代男性は、体重の変化が大きい年代でもあります。体重が増えてくる場合は、主食の量を調整し、その分副菜の量を増やすことで体重コントロールを行いましょう。

2つめはおかずの色を意識することです。目安としては、お弁当に色が5つ入っている状態が好ましいでしょう。赤・緑・黄の信号カラーに加え、黒や紫、主食のブラウンを目指してみてください。なぜ主食がブラウンかといえば、白米や白食パンは高GI食品といい、血糖値を急上昇させて肥満を招くうえ、将来的な糖尿病予備群になる可能性を高める恐れがあるからです。健康に配慮したお弁当を目指す場合は、お弁当の詰め方を再確認し、5色が揃うよう意識してみてください。

※1歳未満のお子さん、また咀嚼の機能が十分でないお子さん(特に奥歯が生える1歳半~3歳半)には、様子を見ながら少量からの提供をおすすめします。

Advice 3 : 適切なエネルギー摂取を意識しましょう

これまで、お弁当の詰め方を中心にアドバイスしましたが、ここからは、1日の食事について見ていきましょう。ろばさんのおつれあいの食事を拝見しますと、欠食なく摂られている点は素晴らしいと言えます。一方で、全体的にエネルギー(カロリー)が十分に摂れていない可能性があるので、食事量を増やすことをおすすめします。例えば、朝食にトーストと果物を召し上がっていますが、やや糖質に偏った栄養の構成になっています。このような栄養構成で起きやすい身体の不調は、疲れやすさやだるさ、頭痛などです。

もし、少しでも心当たりがあるようでしたら、現在の食事内容に目玉焼きや豆乳、ツナなどのたんぱく質を加え、トマトやきゅうりなど切っただけで食べられる野菜をプラスしてみてください。日持ちする野菜ピクルスを常備菜にすることもおすすめです。また、食パンをライ麦パンや全粒粉パンに代えるのも良いでしょう。こうすることで、パンや果物などから摂った糖質をエネルギーに変えるビタミンB1やマグネシウムを補給できます。また、糖質摂取だけでは不十分な、体内時計のリセットも可能になるため、身体の不調を解消させやすくなります。

このように考えると、毎日の食事内容がご家族を健康にも不調にもすると言えますね。適切なお弁当箱を選び、日々の食事内容を考えるとともに、できることからはじめていきましょう。

■3・1・2弁当箱法

「3・1・2弁当箱法」は、“1食に何をどれだけ食べたら良いか”について、だれでも理解し、実行しやすいように研究開発された食事(料理の組み合わせ)のものさしです。食べる人の体に合ったサイズの弁当箱に、主食・主菜・副菜料理を3:1:2の割合(体積比、表面からみると面積比)で詰めると、適量で栄養素のバランスがよく、味・くらし・環境面からも、優れた食事にすることができます。

NPO法人 食生態学実践フォーラム

出典:NPO法人食生態学実践フォーラムHPより

http://shokuseitaigaku.com/2014(2015年2月6日にアクセス)

※栄養計算・執筆協力 ラブテリ管理栄養士 鶴田麻里子、野中恵梨子

※2015年03月16日掲載

まだ見てない

まだ見てない